超日常:超越日常,返回日常

文/陳彥伯

「而若人們熟悉的『日常』總是有所遮蔽,讓人無法直視生活本身,從藝術折返日常是否能讓我們洞察生活?」── 張君懿

日常,作為每個人生活於其中的載體,人之於日常,宛若魚之於水,日復一日浸淫於其中,難免淪於麻木不仁,於是這時候,我們便需要不同的視角來重新看待審視,一種「超越日常」的觀點,而第二屆大台北當代藝術雙年展「超日常」我想正提供了這樣的力場。

首先揭開序幕的是一個由藝術家張君懿所打造的、彷彿太空艙般純白簡潔的空間,駱以軍的小說《翻牆者》安放於其中,《翻牆者》以作為展區的舊眷舍為發想起點,台藝大的北區藝術聚落本身就是一個奇妙的展覽場域,它保留了舊眷舍斑駁的牆面、舊住民生活於其中的脈絡及氣息,同時又讓當代藝術以一種共生的方式介入,而《翻牆者》則透過小說文本的發想,讓掩埋在時間洪流中的、可能存在過的脈絡,重新以文字的方式綻放迸發,像是一場招喚、一場降靈,在此同時,其他各國參展藝術家則透過《翻牆者》文本吞吐了這次展覽的氣息,並轉化為不同形式的創作相互輝映。

在這次參展的作品中,有幾件極富強烈空間感的作品,與其定義這些空間為某種實質的存有,毋寧更像是從心靈折射出來的「意識的空間」,首先是張君懿為《翻牆者》打造的白色閱讀空間,乾淨、簡潔、洗練的純白,踏入其中的閱讀者反而更像某種介入似的,而這個介入對外部的觀者而言,同時又成為作品的一部分存在著,猶如人之於日常,我們其實都只是個闖入者、一個過客,但卻又太斑斕地融入其中,而那近乎冷僻的白,提醒了我們與空間既疏離又身處其中的矛盾存在狀態。

而伯恩德.歐普(Bernd Oppl)的《場景調度》則使用了模型去建構了一個個模擬日常、但又抽離變異的微型空間。 另一方面杜利安.高登(Dorian Gaudin)的錄像作品《沙丹與莎拉》亦令人印象深刻,一對情侶生活於極度傾斜的房間之中,又想維持著必需的平衡,宛若我們在日常生活中,總是面對著某種程度的不協調、不平穩,但卻又必須透過個人身心的調節,好讓這名為「生活」的脈絡可以持續地運行下去、不至於傾頹。

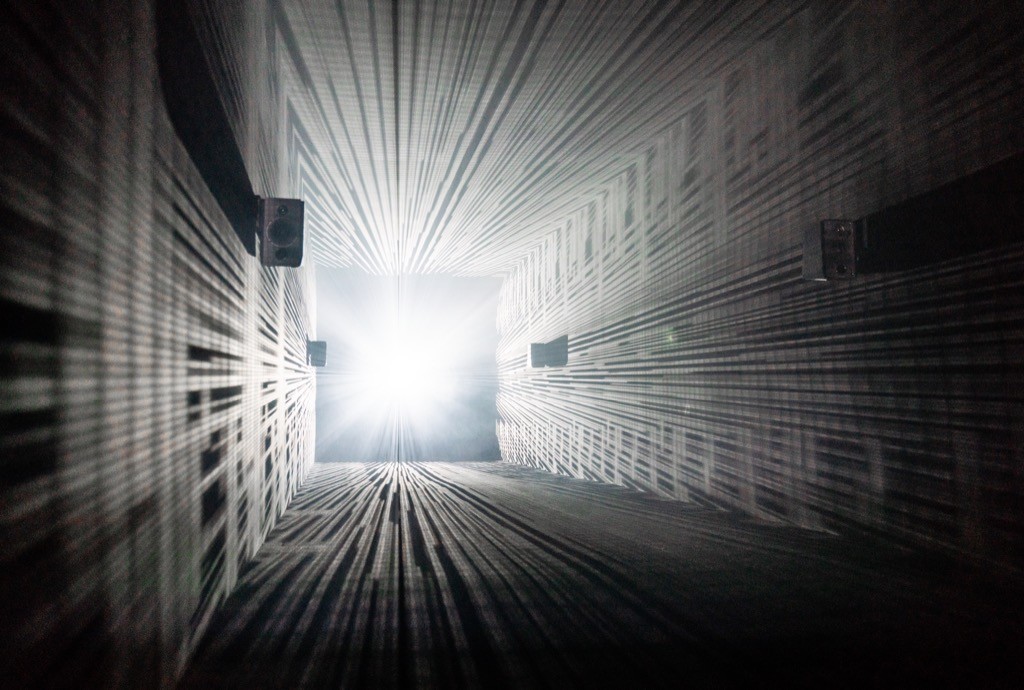

而查理.卡克皮諾(Charles Carcopino)ㄆ的《個人電腦音樂》則建構了一個極具吞噬性的隧道,他以作曲家馮索-厄德・瓊弗的個人電腦音樂演繹作曲家生命最後片刻,滿溢魔性的樂音形成光波震動於長廊之中,身處其中彷彿被某種不可逆、不可擋的命運之流推動著前進,煞時間忘了自己身處何處,只知曉這一切是如此勢不可擋,是那樣地撼動人心,作為有章藝術博物館中結尾、兼過度到下個展區的作品,《個人電腦音樂》也為整個超日常的展出脈絡起到畫龍點睛的承轉之妙。

位於北區藝術聚落中,皮埃爾-倫特.卡西爾(Pierre-Laurent Cassière)的《片刻》創造了宛若電影場景般的神祕場域,閃爍的檯燈打在看似靜止的風扇上,但強烈的風卻迎面而來,像是一種推理小說般的布局,弔詭而耐人尋味,彷彿也在暗示著,肉眼所見的現實,可能同時兼具幻象與真實的雙重特性。 而賴志盛的《浮洲》則在空間中創造出一條條連接著建築牆面的筆直力線,透過這些力線於灰色的地面上架起一座懸浮的陸橋,行走於其上,彷彿進入了一個同時存在於此的平行時空。

史蒂芬.帝德(Stéphane Thidet)的《無暗之界》則創造了一個極富冥想性的空間,滿布浮萍的水池上,垂降而下的發光燈泡彷彿有了自主意識般,時而迴旋、時而靜止於水面之上,當獨坐於水池邊、凝視著迴旋的燈泡時,彷彿也引領著觀者回到自己內心裡的那座斗室,觀照著一種悄悄的徒然。 而垂降下來的燈泡也同時出現在周曼農的《高熱103°》裡,倒映在鏡中,彷彿呼應著迴盪在空間中關於愛與死的獨白,微微地戰慄著。

呼應著駱以軍的《翻牆者》對舊眷舍中人事物的追憶,此次的作品中,也有不少關於記憶的題材。 例如劉和讓的《大觀別墅── 極短篇》,展出四件1993-1994年間的雕塑,讓雕塑回到這個彷彿仍存在於過去的空間與之互動,並透過信件的書寫,試圖與曾經存在於此的住民對話。 而在尼可拉斯.圖特(Nicolas Tourte)的《不知》中,無光澤的透明帆布罩著紅色沙發、電話等物件,彷彿塵封於此的舊時生活軌跡,然而投影於其上的人影仍在沙發上看書、喝飲料,彷彿不知此地已人去樓空的鬼魅,仍駐留於此生活著,又彷彿某種記憶的殘像,無休止地循環;而《浪潮》地面上彎曲的地板彷彿已定格的海浪,但那彎折的聲響卻仍持續地在進行著。

而作為北區藝術聚落最後一件收尾的作品,平川祐樹《消失的樹林》則展示了上下兩個影像:樹幹的截面、以及枝枒伸向的天空,彷彿是某種記憶的殘像,寂靜地勾勒出一片「消失的樹林」,它是否曾經存在於此,抑或那只是一場暗示的幻象,在靜悄悄而不可知的氛圍中,留下無限的想像空間。

除了微妙的意識空間、記憶與幻象的示現之外,《超日常》中也有些直接以不落俗套的視角切入日常事件的作品,例如朱利安.佩維厄(Julien Prévieux)的《非動機信》,透過說明自己多不適任的方式回應五光十色的求職廣告,來揭示當代社會中,工作所標榜的飛黃騰達,可能是一種與實際生活脫節的荒謬與騙局,不禁重新讓人省思,生而為人究竟為何而活,由求職廣告上所定義的「成功人生」是否真的是值得活的人生? 《接下來該怎麼做》則把滑手機的手勢轉譯為舞蹈,彷彿一種近代新生成的人類肢體語言;而《拉娜猩語》則將設計給黑猩猩與人類溝通的「耶基斯語」轉化為一系列富有詩意的視覺符碼。

而杜利安.高登的《露西之夢》中那張繞圈游移於空間中的分裂的床,彷彿床本身作為承載作夢者的載體,也開始做起了自己的夢,夢遊活動於空間之中。 而傑夫.帝森(Jeff Desom)的《後窗》則把希區考克的經典電影「後窗」以原鏡頭攤開重新建構於全景之中,極富聚焦性的電影鏡頭此時又反轉拆解為全景中的一幕幕小小的畫面,就像人在面對生活時,若從一個高度全象式地俯看著,一切都是如此地細小而同時在發生進行著。

而尼可拉斯.圖特的《頌與離》,則透過投影粒子與牆面的碰撞,表現出一種影像與實體的微妙互動,而不斷相互撞擊、填滿整個空間的粒子,也彷彿在揭示著一種名為「渾沌」之力量的運行。 而這樣讓「渾沌」介入展覽的形成,也是策展人張君懿從《空氣草── 當代藝術中的展演力》延續下來的策展方法,所有的參展藝術家就像是存在於空間中的粒子,策展人使其以一種具有自發生命力的方式交互作用,於是在看似由不同藝術家所形成的作品之間,又有著渾然天成的相互呼應。 在《超日常》中,我們可以照見更加渾厚飽滿、相互連通的創造性水脈,而作品與作品間的串連及鋪排,更展現出一種極富巧思的節奏,在輕、重、緩、急之間,形成一道優雅起伏的波。

羅伯・費理歐(Robert Filliou)說「藝術使生活比藝術更有趣。」 透過進入《超日常》中種種對於我們所熟悉的日常的解構、再造、與重新詮釋,我們彷彿暫時超越了日常,汲取了一些新的視角與靈感,並帶著這些領悟再度返回日常,於是對這個我們名之為「日常」、再熟悉也不過的存在,有了不同於以往的覺知與洞察。